| ||

| ▲ 예채영=현대예술관 큐레이터 | ||

| ||

예채영=현대예술관 큐레이터

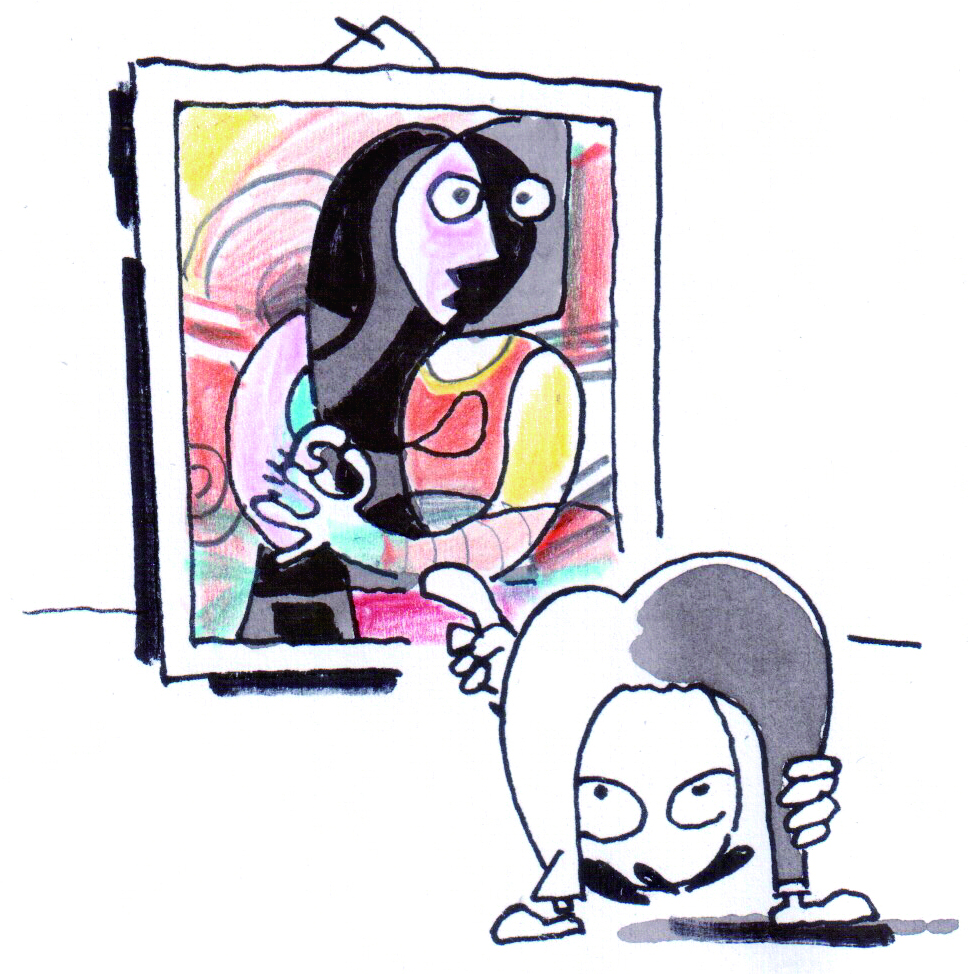

대구에서 열린 화랑미술제를 관람하면서 지금도 잊지 못하는 기억이 있다.

전시된 작품 제목에 대다수가 ‘무제’라고 적혀있어 매우 당황스러우면서도 신선했었다.

그 시절 작품 제목에 대한 고민이 많았던 터라 망설임 없이 필자의 작품에도 유행처럼 ‘무제’로 제목을 정하곤 하였다. 사실 ‘무제’라는 제목이 은근 멋있어 보이기도 했다. 시간이 흘러 전시기획을 위한 공부를 하면서 제목이 없는 작품을 볼 때 아무리 유심히 들여다봐도 작가의 의도나 해석을 이해할 수 없을 때는 그 작품이 불친절하고 무성의하게 느껴지기도 하였다.

‘무제’라고 적힌 작품 제목은 왜 이리 많을까?

아마 필자와 같은 생각을 하는 관람자들이 많을 것이다.

작가가 작품에 제목을 붙이지 않는 의도를 파악해보면 작품 속에 담고 싶은 이야기가 많아서, 단순하게 제목만 보고 작품을 이해하기를 원치 않거나, 현대미술에 대한 저항의 표현 또는 작품에 대한 해석을 관람자의 몫으로 남겨두길 바라기 때문이다.

현장에서 전시되는 작품 중에 제목이 ‘무제’이면 유독 그 작품에 대한 관람자들의 질문이 많아진다. 좀 더 유심히 작품을 들여다보면서 대화를 이어가면 유쾌하고 엉뚱하게 해석되는 감상평에 웃음 짓게 되고, 필자가 생각지도 못한 작품 해석에 오히려 관람자에게 배움을 얻기도

한다. 그리하여 ‘무제’는 작품에 제목이 없는 것이 아니라 제목이 ‘무제’인 것이다.

관람자의 마음에 따라 달리 해석이 되는, 작품 자체를 보고 즐기기를 바라는 작가의 의도라고 생각하면 한결 편한 마음으로 감상할 수 있을 것이다. 물론 작품에 담긴 이야기를 잘 함축해놓은 제목을 보면 감탄을 하기도 하지만, ‘무제’면 어떠하리…

전시장에서 만난 작품 제목이 ‘무제’라면 굳이 제목에 얽매이지 않고 자유롭게 상상하고 해석하면서 관람자의 마음에 따라 제목을 지어 감상하는 것도 좋겠다.